【胜诉故事】村民土地被征补偿过低、行政机关不回复,冠领律师助其撤销不予受理决定

2024年,山西吕梁某村的清晨,薄雾依旧笼罩着田野。村民李飞(化名)在这片熟悉的土地上生活了大半辈子。他从1995年起就承包了村里的3.1亩耕地,土地是他们一家最重要的生计来源。

然而从2000年起,因高速公路、高铁等多项工程建设,村里陆续经历了四次征地,涉及数百亩土地、数百户村民,李飞的承包地也在其中。不过李飞发现,征地补偿标准并不透明,发放过程也模糊不清,每亩仅1200元的补偿标准远低于法律规定。失去土地后,李飞一家人的生活愈发艰难。

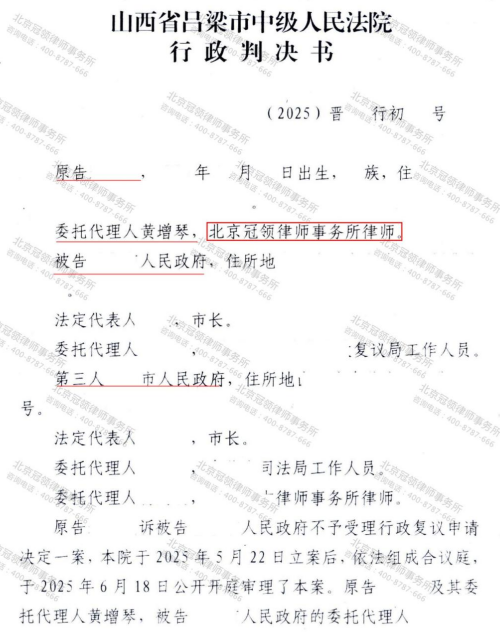

于是,李飞查档案、找村委会、写信访,还申请了政府信息公开,却始终得不到明确答复。2024年12月,李飞抱着一线希望,向县行政机关邮寄了《履行安置补偿职责申请书》,可回应如石沉大海,杳无音信。无奈,李飞联系到了北京冠领律师事务所,准备通过法律途径维权。冠领律所经过研判接受了委托,委派律师黄增琴代理本案。

接手案件后,冠领律师仔细翻阅了案件材料,梳理了四次征地的时间线与法律性质。在具体程序上,律师分析认为,本案中行政机关未履行法定补偿职责的行为属于典型的行政不作为,按照法律规定应当先申请行政复议,对复议结果不服后再提起诉讼。

于是2025年2月,律师代理李飞向市行政机关提起行政复议,请求责令县行政机关履行补偿职责。可不久后,市行政机关以“缺乏利害关系证明”“超过复议期限”为由,作出了一份《不予决定受理决定》。

见行政复议不及预期,律师一边冷静耐心地研究了《不予决定受理决定》的具体说理内容,一边细致整理了集体土地农业用地承包使用权审批表、征用土地协议书、家庭协议书等更多证据材料,随后代理李飞向法院提起了诉讼。

法庭上,律师指出:

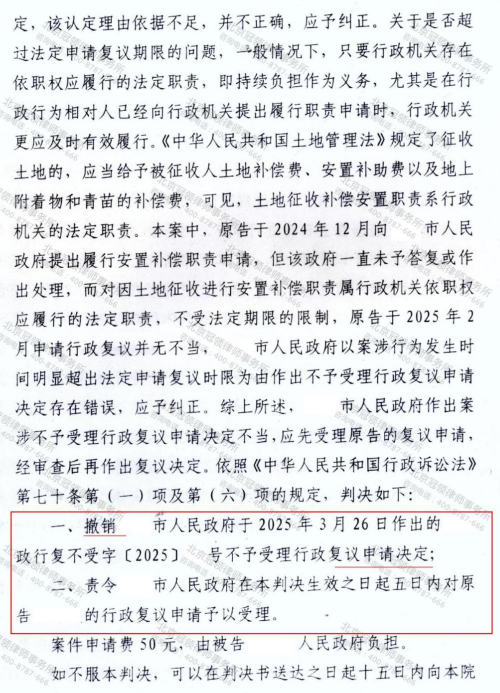

第一,村委会出具的承包证明足以证明李飞与土地之间的利害关系,市行政机关在《不予决定受理决定》中,仅以一份临时占地协议的签订主体不是李飞为由,就否定其与征地行为的关联性,这一认定不仅依据单薄,更忽视了土地权属关系的实质内容,依据不足。

第二,行政机关对征地补偿安置负有持续性的法定职责,不因时间推移而免除。李飞于2024年12月提出申请后,县行政机关未作任何答复,已构成不作为。该履职请求本身不受复议期限限制,市行政机关以“超期”为由拒绝受理,违背了行政复议制度的立法本意。

2025年6月,法院经审理采纳了律师的意见,判决撤销市行政机关的不予受理决定,责令其重新受理李飞的复议申请。

收到判决书后,李飞悬着的心终于得以安稳落地。接下来,冠领律师还将继续紧密跟进,等待市行政机关依法重新作出复议答复,继续为李飞的合法权益保驾护航。

撰稿人:陈雨欣

审核主编:段光平

文章类型:原创B